事業計画書のつくりかた③ 外部環境を知る

起業をしようと考えている方、もう既に事業を行なっている経営者の方。

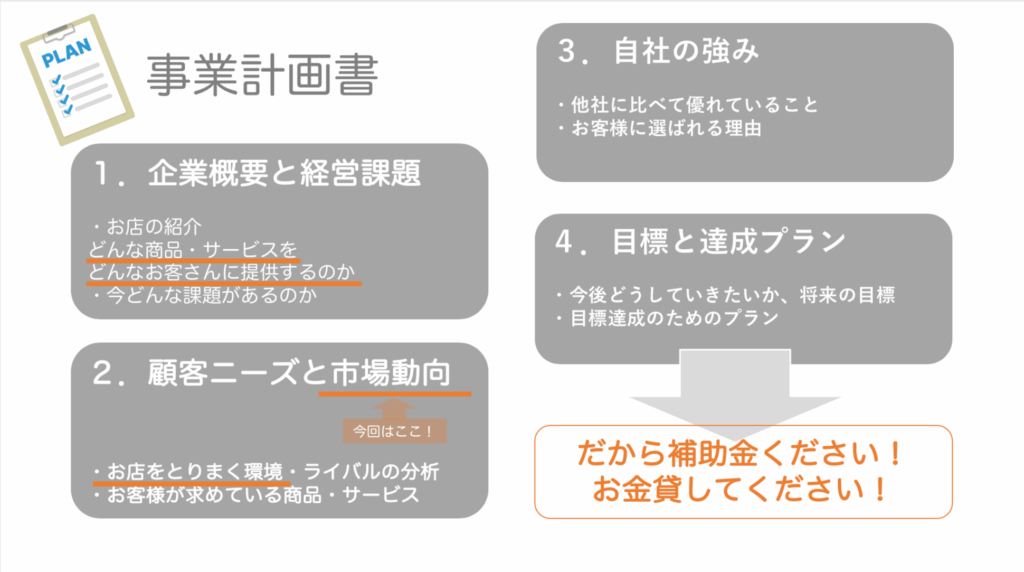

銀行に相談したり、国や自治体の補助金に挑戦したり。その際に必ず必要になってくるのが「事業計画書」。

「事業計画書」は、今お店や会社がどんな課題を抱えていて、その解決のためにはどのくらいの資金が必要で、どんな活動が必要で、どのようなスケジュールでそれらを行なっていくか、社内だけではなく周りの協力者にもわかりやすく伝えるツールです。そこで今回は、外部環境についてお伝えします。

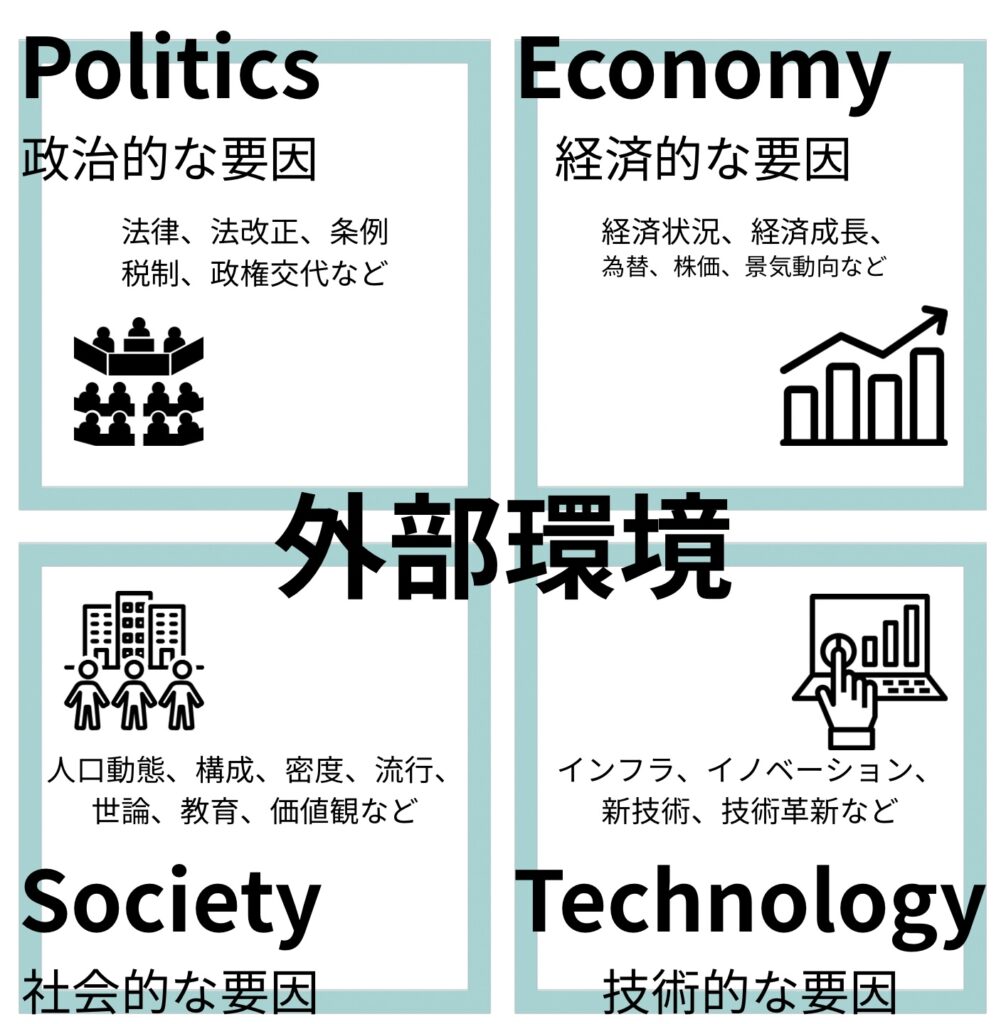

外部環境とはお店や会社を取り巻く環境のことを言います。

外部環境は日々著しく変化しています。例えば、私たちは2020年コロナショックを経験しました。緊急事態宣言が発表され、人々は外に出るのも許されない中、多くのお店や会社は人と接触しなくても営業できる工夫を模索しました。また、この20年間の変化を振り返ると世の中がガラッと変わっていることがわかります。SNSの発展によって誰でも自由に無料で発信ができるようになり、小学生からスマホやタブレットを使いこなす世代の登場、レストランでは配膳ロボットが人の手を借りず動き、スーパー、コンビニや銀行で対応していた人たちがセルフレジやATMにかわっていきました。

このようにとても速いスピードで世の中の変化が起きている今、昨日は売れていた商品が明日には売れなくなっているということもよくあります。というわけで、今後の経営を考える上では外部環境の分析は欠かせません。世の中のルールや経済の動きの把握はもちろんですが、人々のニーズもこの分析でつかむことができます。

お店や会社の経営に影響をおよぼす外部環境は主に上図の4つの要因があるとされています。例えば洋菓子店を経営しているとします。食品表示基準の改正によりくるみのアレルギー表記が義務化されたためにパッケージやプライスカードを変えないといけない(政治的な要因)、温暖化や円安の影響で輸入していたカカオの仕入れ価格が4倍になった(経済的な要因)、近隣の常連のお客様が高齢となり以前より来店してくれる頻度が減少してきた(社会的要因)、急速冷凍技術が発展したことで食品ロスの減少につながっている(技術的な要因)。

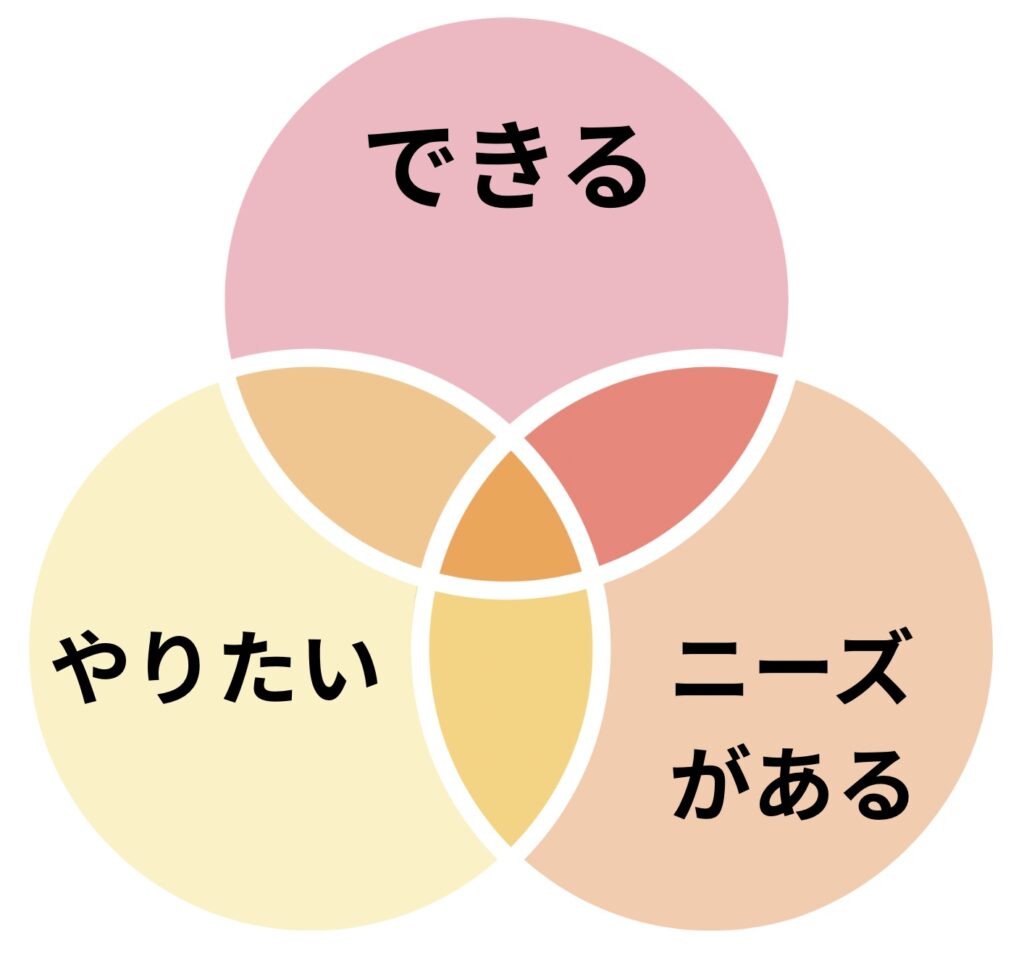

特にこれからどんな事業をしようか、もしくは新しい事業をしてみたいと考えている方にとって注目すべきは「社会的要因」です。地域の人々はどんな課題をもっているのかというこを考えることで、自分の強みを活かせる場を見出すことができます。

この3つの円が重なる部分が多ければ多いほど理想的なビジネスとなります。「できる」は自分の得意なこと、これまで培ってきた技術・ノウハウや経験。「やりたい」は自分の好きなこと、興味、原動力、モチベーション。「ニーズ」は必要とされるかどうか。「できる」「やりたい」は自分自身のことだけど、「ニーズ」は自分の周りの外部環境によるため、自分でコントロールはできません。

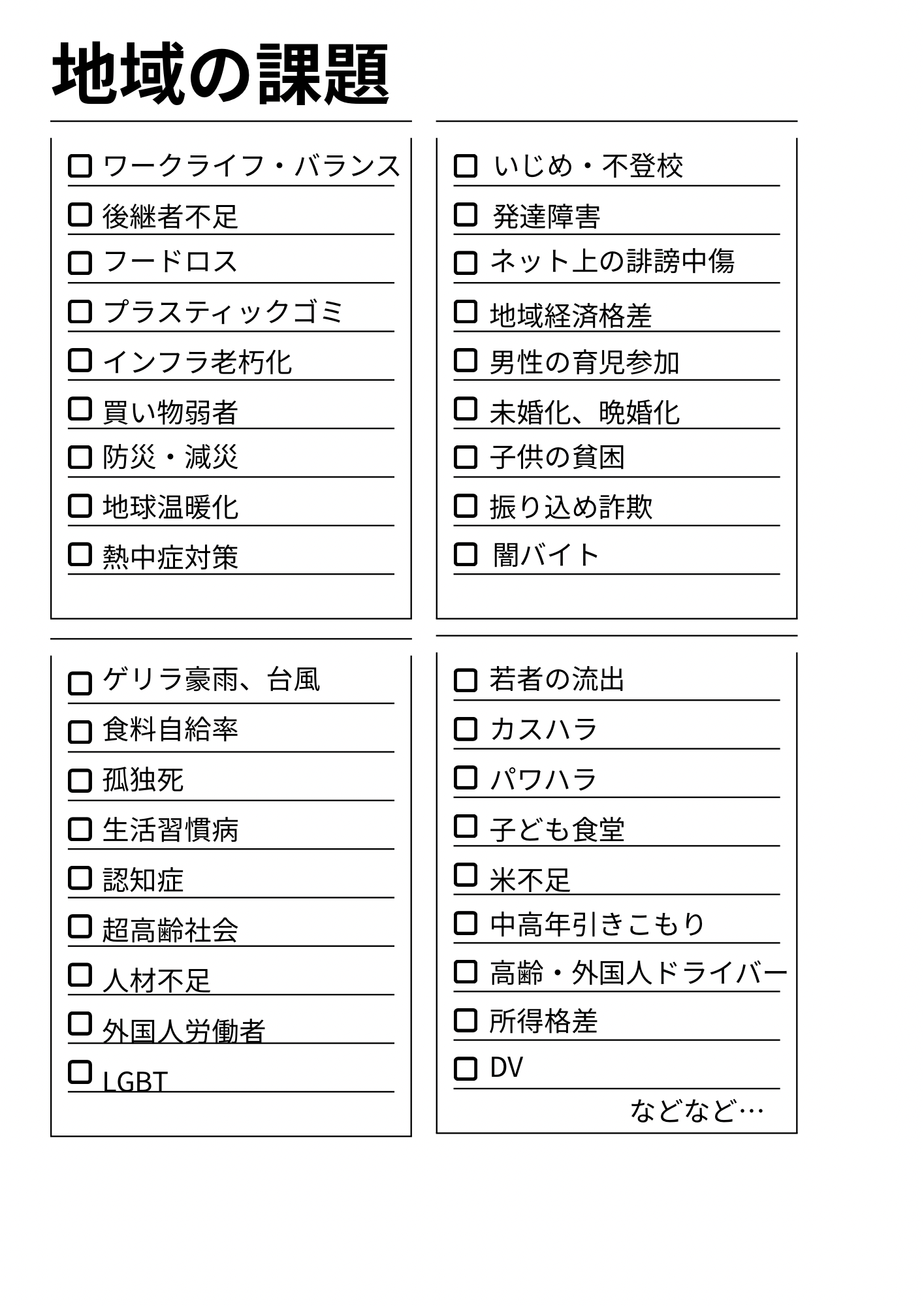

このように世の中の動き、特に地域の状況など自分を取り巻く環境の変化をキャッチすることはとても大切です。以下はあくまで一例ですが、よくある地域の課題をピックアップしてみました。

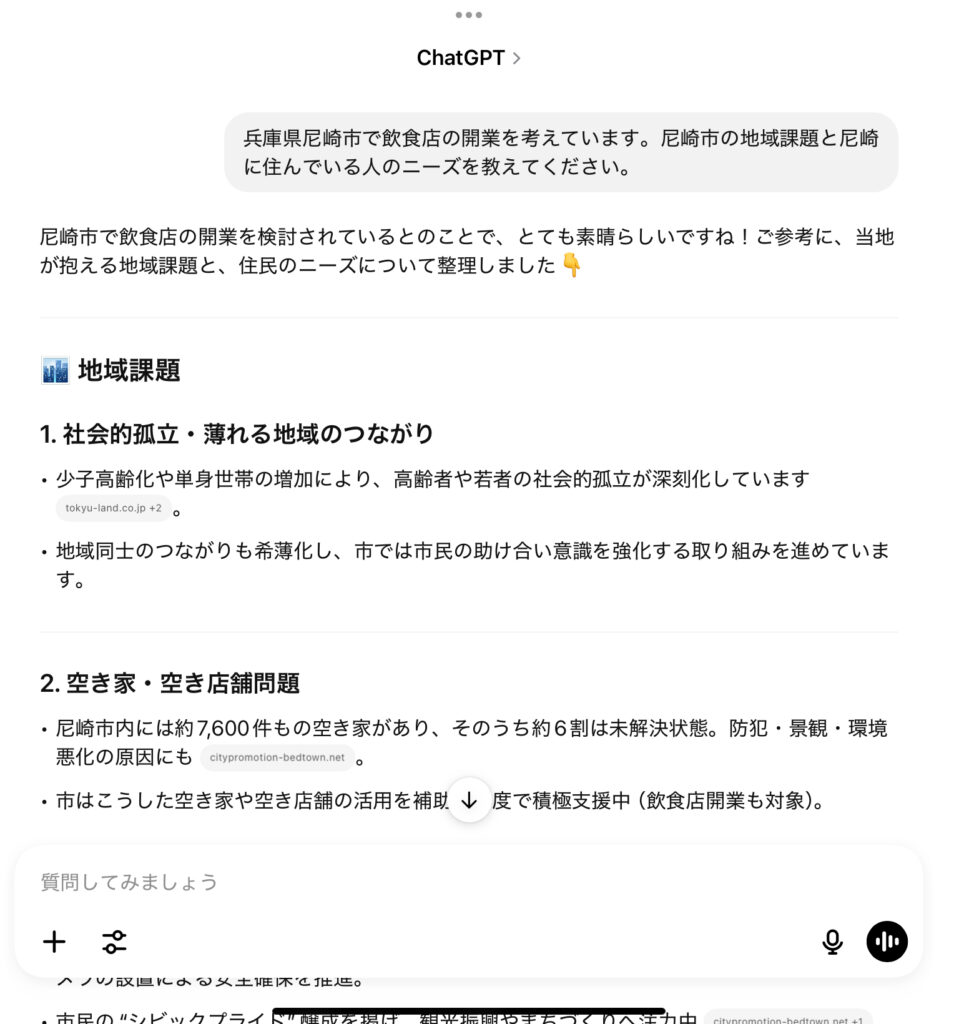

また、ChatGPTを活用してもいいかもしれません。

【まとめ】

⭐︎外部環境を知ることはお店・会社の経営に欠かせない。

⭐︎外部環境は4つの要因があるが、新しい事業を考えるなら地域の傾向・課題(社会的要因)を知るべき。

⭐︎ChatGPTも活用しよう!

【次回】事業計画書のつくりかた④ライバルとの比較